Professor Thomas Klinger im Interview

Unwetterkatastrophen, Wasserknappheit und Klimaveränderungen, wie auch die Herausforderung, menschenwürdige Lebensbedingungen für eine wachsende Weltbevölkerung zu schaffen, fordern globale und nachhaltige Lösungen. Lösungen, die auch eine Steigerung des Energieverbrauchs weltweit ermöglichen und angesichts des Klimawandels nicht nur von einer aktuellen regionalen Klimalage (wie Sonnenstrahlung, Wasser, Wind etc.) abhängig sein können. In der öffentlichen Diskussion um die Klimaschutzziele spielt jedoch bisher die Forschung und Entwicklung der Kernfusion keine Rolle.

Im Gespräch mit Renate Müller De Paoli berichtet Professor Thomas Klinger, Wissenschaftlicher Leiter der Unternehmung „Wendelstein 7-X“ in Greifswald, über Stand und Möglichkeiten der Kernfusionsentwicklung. Und er beschreibt „ITER“, das internationale Forschungsprojekt in Cadarache im Süden Frankreichs als „ein gutes Beispiel für ein internationales Friedensprojekt.“

Herr Professor Klinger, in Deutschland spielt in der heftig geführten Diskussion um die Klimaveränderung Ihr Forschungsgebiet, die Kernfusion, zurzeit keine besondere Rolle. Daher möchte ich Sie zunächst gern auf eine Zeitreise mitnehmen. Wir nehmen einmal an, vor einigen Jahrzehnten wären mehr Gelder, Forschungskapazitäten, politische und öffentliche Unterstützung in die Entwicklung der Kernfusion geflossen und wir hätten die Kernfusion schon heute zur Verfügung. Welche Möglichkeiten hätten wir heute? Es wird ja gesagt, mit der Kernfusion holen wir „die Sonne auf die Erde“!

Hätten wir heute schon die Fusion als weitere Energiequelle zur Verfügung, könnten Fusionskraftwerke inzwischen Teil der Energieversorgung sein. Sie hätten als Grundlastkraftwerke womöglich schon einen Teil der CO2-intensiven Kohlekraftwerke abgelöst und so einen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele geleistet. Und sie wären wichtig für die Erhaltung der Versorgungssicherheit, vor allem in der Nähe von großen Industrieanlagen und Großstädten.

Doch wo stehen wir jetzt? Wie würden Sie den aktuellen Forschungsstand beschreiben? Wann werden wir mehr Energie erzeugen können, als wir zurzeit noch in die Fusion hineinstecken? Wann wird ein Energieüberschuss erreicht werden?

Der allgemein akzeptierte Erfolgsparameter für die Fusion hat sich seit den Anfängen der Forschung um den Faktor 100.000 erhöht. Es fehlt noch ein Faktor 10 zum Ziel, wofür neue, große Versuchsanlagen wie ITER gebaut werden müssen. Die Fortschritte bei der Fusionsforschung werden in der breiten Öffentlichkeit nur wenig wahrgenommen, da für Energieüberschuss erst die angesprochene Schwelle genommen werden muss.

Nach derzeitigem Stand kann die Fusionsforschung wohl erst nach 2050 zur Lösung des Energieproblems beitragen. Ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erwartet man global allerdings eine weitere Steigerung des Energieverbrauchs um etwa einen Faktor zwei, und der Elektroenergieverbrauch wird vermutlich sogar um einen Faktor drei steigen. Zugleich soll aus Klimaschutzgründen der CO2-Ausstoß stark reduziert werden. Hier kann die Fusion einen wichtigen Beitrag leisten. Die Aufgabe der Forschung ist es, diese Option zu erarbeiten. Ob und wie die Fusion als Technologie zum Einsatz kommt, ist abhängig von politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Allerdings stünde ohne Forschung heute diese wichtige Option nicht zur Verfügung, wenn sie eventuell dringend gebraucht wird.

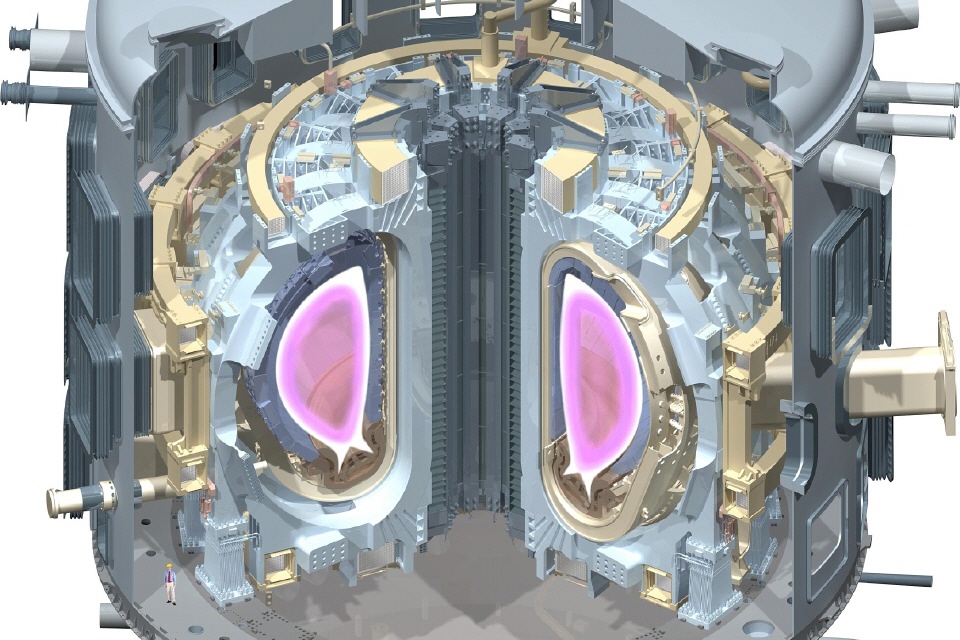

Im europäischen Fusionsprogramm wurde ein „Fahrplan“ zur Fusionsenergie erarbeitet. Nach dem Experiment ITER, der bereits wesentlich mehr Fusionsleistung erzeugen wird als zur Heizung des Plasmas aufzuwenden ist, sieht die europäische Planung nur ein Demonstrationskraftwerk DEMO auf dem Weg zu einem kommerziellen Kraftwerk vor. Da aber alle sieben ITER-Partner unbeschränkten Zugriff auf das Know-how haben, könnte die weitere Entwicklung zu einem kommerziellen Kraftwerk nicht mehr – wie bisher – in internationaler Zusammenarbeit aller Partner ablaufen, sondern die verschiedenen Länder könnten eigene Demonstrationskraftwerke bauen, so dass mehrere Anlagen parallel entstünden.

Welche Rolle spielt in der Fusion-Forschungskette der Wendelstein 7-X, ihre Forschungsanlage in Greifswald? Was ist die Zielsetzung Ihres Teams?

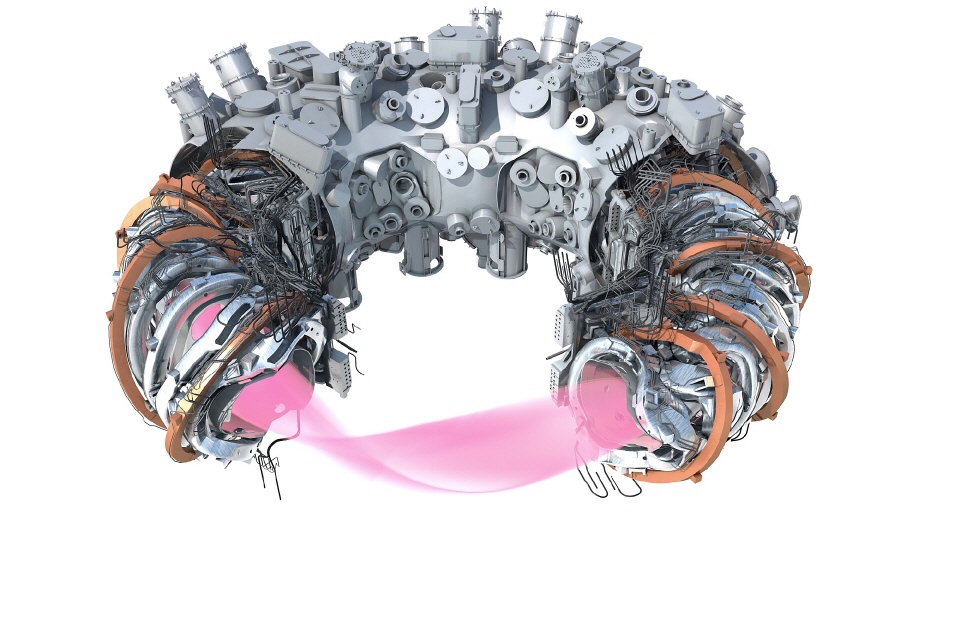

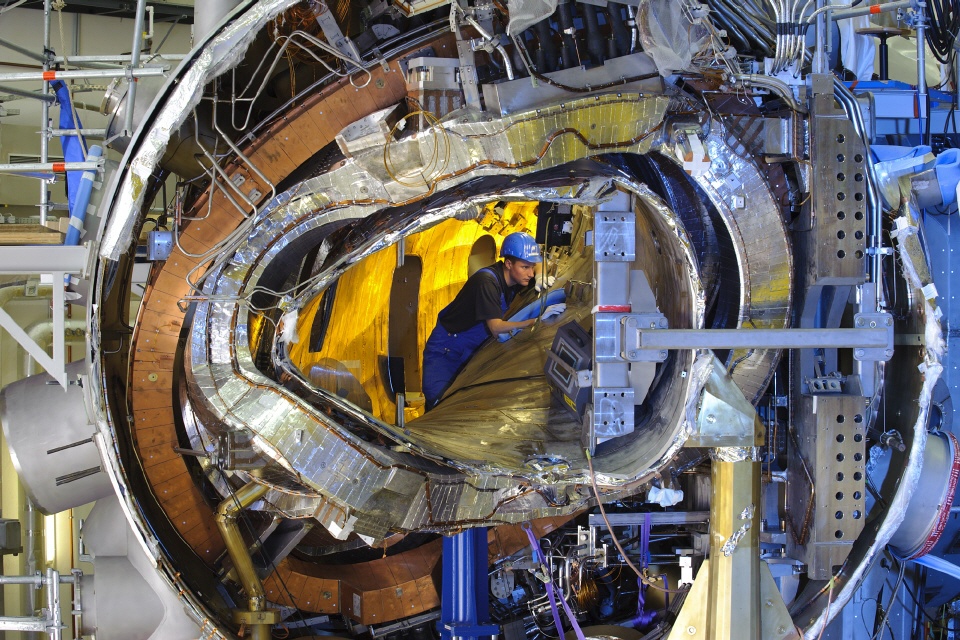

Die heute weltweit am weitesten verbreiteten und am besten untersuchten Fusionsanlagen sind Anlagen vom Typ „Tokamak“. Wendelstein 7-X ist ein „Stellarator“. Unsere Anlage soll die Kraftwerkstauglichkeit dieses Prinzips zeigen und dabei den Vorteil des Stellarators demonstrieren: die Möglichkeit des Dauerbetriebes. Dazu sind Entladungen unter kraftwerksrelevanten Plasmabedingungen bis zu 30 Minuten Länge geplant. Wendelstein 7-X wird jedoch kein energielieferndes Plasma erzeugen. Das bleibt ITER überlassen. Wenn Wendelstein 7-X die genannten Ziele experimentell bestätigt, könnte ein DEMO-Kraftwerk auch ein Stellarator sein.

siehe hierzu Grafik:

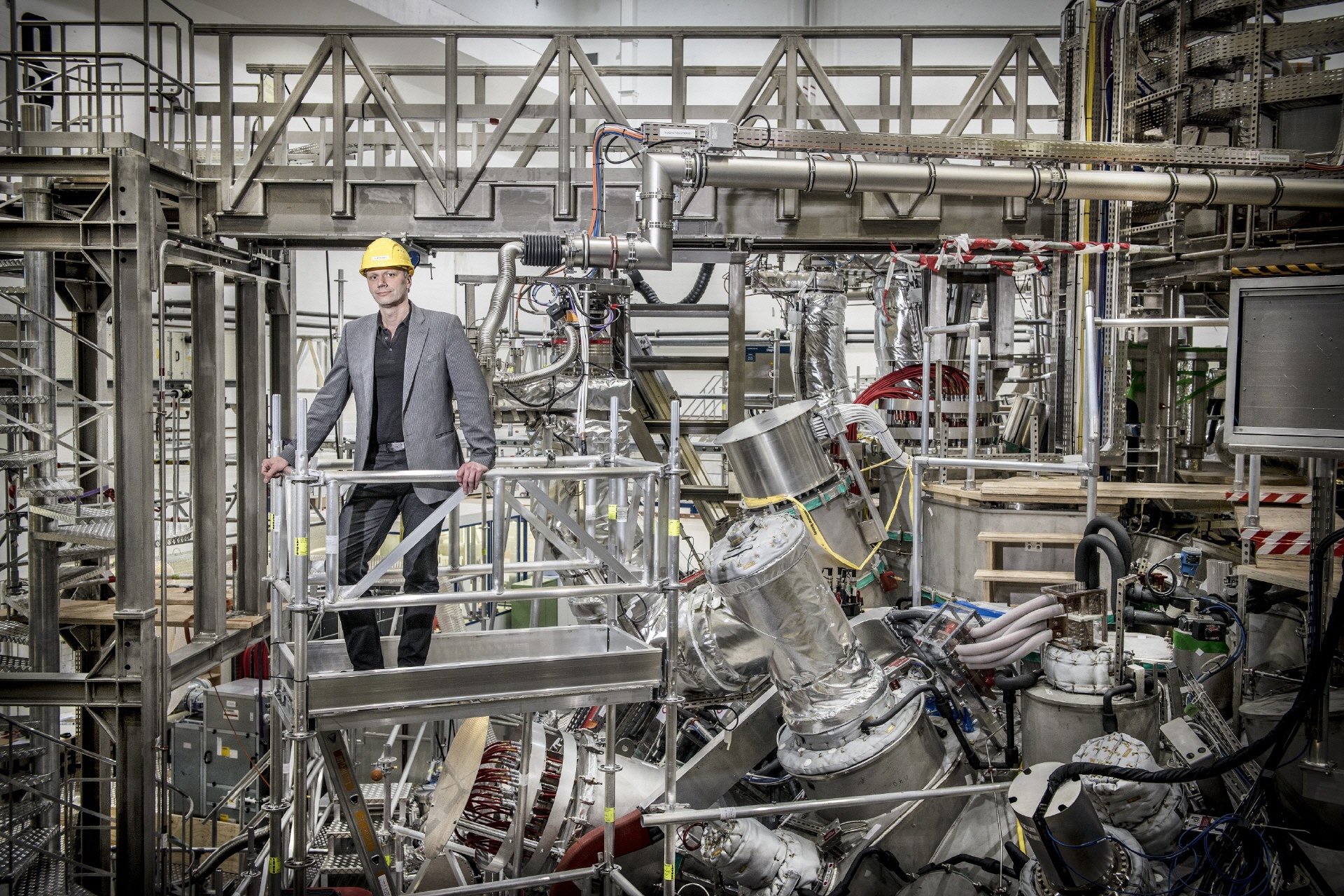

Prof. Thomas Klinger am Wendelstein 7-X

Prof. Thomas Klinger am Wendelstein 7-X

(Bildquelle: IPP, Foto: Achim Multhaupt)

Jüngst erregte China mit der Nachricht Aufmerksamkeit, sie hätten eine Plasmakerntemperatur von mehr als 100 Millionen Grad Celsius erreicht. Welche Bedeutung hat diese Entwicklung für „ITER“, das Kernfusionsprojekt in Cadarache im Süden Frankreichs, da auch China an diesem internationalen Forschungsprojekt beteiligt ist?

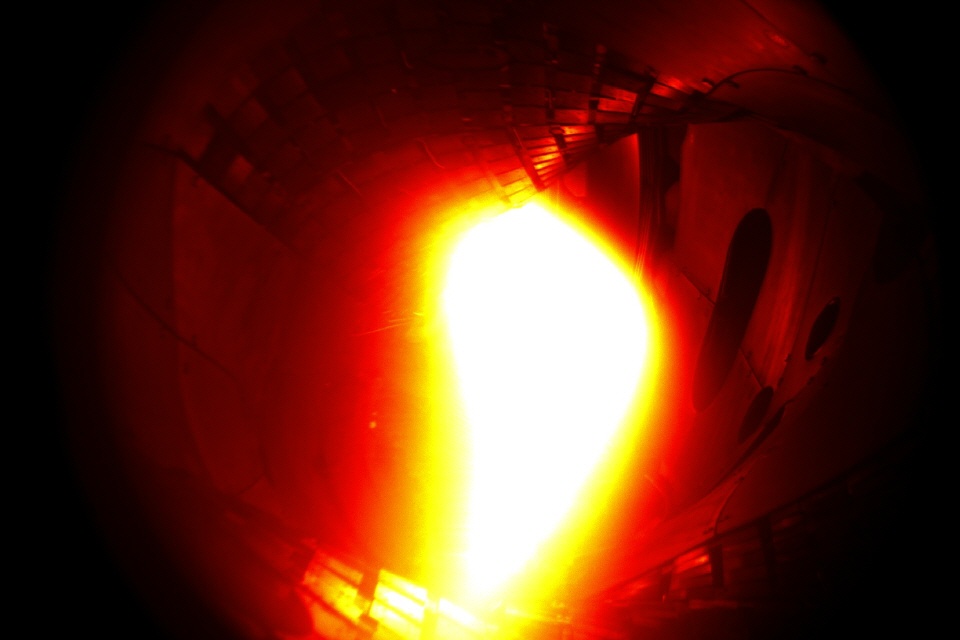

In einem Fusionsreaktor muss das Plasma bei hohen Temperaturen und hinreichend hoher Dichte für eine bestimmte Zeit in einem Magnetfeldkäfig so gut eingeschlossen werden, dass die Wärmeenergie nicht zu schnell an die Umgebung abgegeben wird. Alle drei Bedingungen (Dichte, Temperatur und Wärmeisolation des Plasmas) müssen gewisse Werte erreichen, damit das Plasma einen Netto-Energiegewinn liefert; eine hohe Temperatur allein reicht also nicht aus und wurde überdies schon an vielen Versuchsanlagen erreicht. So wie die chinesischen Wissenschaftler/-innen Erfahrungen an ihrer Anlage sammeln, so gehen auch die Erfahrungen, die an den beiden IPP-Anlagen ASDEX-Upgrade (Garching) und Wendelstein 7-X (Greifswald) gesammelt werden, in das Gemeinschaftsprojekt ITER ein. Umgekehrt wartet die gesamte Fusionsgemeinschaft gespannt auf die ITER-Ergebnisse.

Setzt „ITER“ als internationales Forschungsprojekt nicht auch ein wichtiges Zeichen gegen die inzwischen weltweit zu beobachtenden nationalistisch-egoistischen Strömungen? Sind solche Projekte nicht sowieso nur mit dem entsprechenden Willen und der gemeinsamen Kraftanstrengung auf internationaler Ebene zu verwirklichen?

Der Impuls für ein gemeinsames internationales Projekt zur Entwicklung der Fusionsenergie als unerschöpfliche Energiequelle zum Wohle der Menschheit ging 1985 von Michail Gorbatschow, Francois Mitterand und Ronald Reagan als Zeichen für das Ende des kalten Krieges aus. Ein Jahr später vereinbarten die Europäische Union, Japan, die Sowjetunion und die USA gemeinsam die Planung für ITER in Angriff zu nehmen. China, Indien und Korea schlossen sich dem Projekt später an. Damit repräsentieren die beteiligten Partner 50 % der Weltbevölkerung. Alle Partner profitieren von dem generierten Wissen und tragen auch zu dem Wissenszuwachs bei. Solch große Forschungsvorhaben sind heute ohne internationalen Austausch meines Erachtens kaum noch denkbar. ITER ist ein gutes Beispiel für ein internationales Friedensprojekt.

Anfang des Jahres berichtete das Handelsblatt, dass ambitionierte private Start-up-Unternehmen z. B. in Kanada und Kalifornien, unterstützt von Ländern wie Kuwait oder Malaysia, aber auch von Geldgebern wie den Microsoft-Mitbegründer Paul Allen schon 2024 das erste Fusionskraftwerk bauen wollen. Es scheint, dass hier ein ganz anderes Engagement und Überzeugung in Bezug auf Machbarkeit und Nutzen, aber vor allem auch an Finanzmitteln für die Kernfusion zur Verfügung steht oder?

Ja, inzwischen gibt es etwa ein Dutzend Start-ups, die angeben, dass sie an der Entwicklung von Fusionsreaktoren arbeiten, die in 10 bis 15 Jahren ans Netz gehen sollen. Hinter vielen dieser Unternehmen stehen Geldgeber, die das Potential der Kernfusion zur Stromerzeugung offensichtlich erkannt haben. Ob die Start-ups ihre Versprechungen einhalten können, ist alles andere als gewiss. Wir werden sehen ….

Die Kernfusion ist zwar eine CO2 neutrale, von Sonne und Wind unabhängige, schwankungsfreie Energiequelle, es entsteht durch den Fusionsprozess doch auch Radioaktivität und radioaktiver Abfall? Wie können diese Risiken gebannt werden? Gibt es überhaupt Lösungen zur Eindämmung dieses Gefahrenpotentials?

In einem Fusionskraftwerk verschmelzen leichte Atomkerne (Deuterium und Tritium) miteinander. Dabei entstehen neben dem Edelgas Helium energiereiche Neutronen, welche die Wände des Plasmagefäßes aktivieren. Diese müssen als radioaktiver Abfall nach Betriebsende zwischengelagert werden. Die Aktivität dieser Reststoffe nimmt jedoch vergleichsweise schnell ab, sodass nach ein- bis spätestens fünfhundert Jahren der radiotoxische Inhalt vergleichbar mit dem Gefährdungspotential der gesamten Kohleasche eines leistungsgleichen Kohlkraftwerks ist. Das radioaktive Wasserstoffisotop Tritium wird im Fusionsreaktor aus Lithium erzeugt und befindet sich in einem geschlossenen Kreislauf. Tritium ist ein radioaktives, leicht flüchtiges Gas, das in der Natur wegen seiner kurzen Halbwertszeit von 12,3 Jahren nicht vorkommt. Es wird mit den bei der Reaktion entstehenden Neutronen aus Lithium generiert, innerhalb der Anlage extrahiert und wieder „verbrannt“. Wegen der geringen Menge Brennstoff im System ist ein Unfall wie bei einem Kernkraftwerk ausgeschlossen. Zudem läuft bei der Kernfusion keine Kettenreaktion ab; der Fusionsbrennprozess kommt bei einem Fehler sofort zum Erliegen. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei der Kernfusion um eine Nukleartechnologie, die nach den geltenden Strahlenschutzgesetzen überwacht werden muss.

Herr Professor Klinger, wie sieht es mit dem Nachwuchs im Fachbereich „Kernphysik“ aus? Wie attraktiv ist die „Kernphysik“ für Abiturienten? Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass es zeitnah gelingt, mit der Kernfusion die „Sonne auf die Erde zu holen“, also zur gesellschaftlichen Nutzung zu bringen, was ja nicht nur die Stromversorgung, sondern viele Bereiche unseres Lebens revolutionieren würde, bräuchten wir nicht mehr begeisterte junge Menschen, die diesen Studiengang wählen?

Zunächst müssen sich Schülerinnen und Schüler für Physik begeistern und ein Physik-Studium aufnehmen. Hier spielen nach meinen Erfahrungen engagierte Lehrerinnen und Lehrer eine sehr große Rolle. Die Spezialisierung auf Kernphysik bzw. Plasmaphysik erfolgt dann während der Masterstudiengänge. Die Zahl der Studienanfänger/-innen im Fach Physik ist in Deutschland seit einigen Jahren konstant. Ich gehe davon aus, dass junge Leute verstärkt Physik studieren, wenn attraktive Berufsaussichten vorhanden sind. Wir haben mit der Inbetriebnahme von Wendelstein 7-X gesehen, dass die Bewerbungen aus dem In- und Ausland für einen Doktorandenplatz am Max-Planck-Institut in Greifswald in die Höhe geschnellt sind.

Herr Professor Klinger wir danken Ihnen.

Vita: Prof. Dr. Thomas Klinger

Thomas Klinger, geboren 1965 in Eutin, studierte an der Universität Kiel Physik. Nach einem Forschungsaufenthalt in Frankreich promovierte er 1994 mit einer Arbeit zur Gasentladungsphysik. Als Hochschulassistent beschäftigte sich Klinger anschließend in Kiel mit Driftwellenturbulenz und nichtlinearen Plasmastrukturen. Nach Gastaufenthalten im Alfvén-Laboratorium in Stockholm, am Centre de Physique Théorique in Marseille sowie am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching habilitierte er sich 1998 mit einer Arbeit über "Steuerung von Plasmainstabilitäten".

Kurz darauf wurde er zum Professor für Experimentelle Physik an der Universität Greifswald ernannt, deren Institut für Physik er von 2000 bis 2001 als Geschäftsführender Direktor leitet. Seit April 2001 ist er Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, Teilinstitut Greifswald, und Leiter des Bereichs "Stellarator-Dynamik und -Transport" (früher "Experimentelle Plasmaphysik 5"). Im April 2002 wurde er auf einen Lehrstuhl für Experimentelle Plasmaphysik an der Universität Greifswald berufen. Seit 2005 ist er Mitglied des Direktoriums des IPP und Wissenschaftlicher Leiter der Unternehmung "Wendelstein 7-X".

Die Fragen stellte Renate Müller De Paoli.

Professor Klinger beantwortete diese schriftlich am 3. September 2019.

"ITER ist ein gutes Beispiel für ein internationales Friedensprojekt."

Professor Thomas Klinger im Interview